- コード取得から

利用までの流れ - 申請者の登録

- コードの発行・取得

- 申請様式

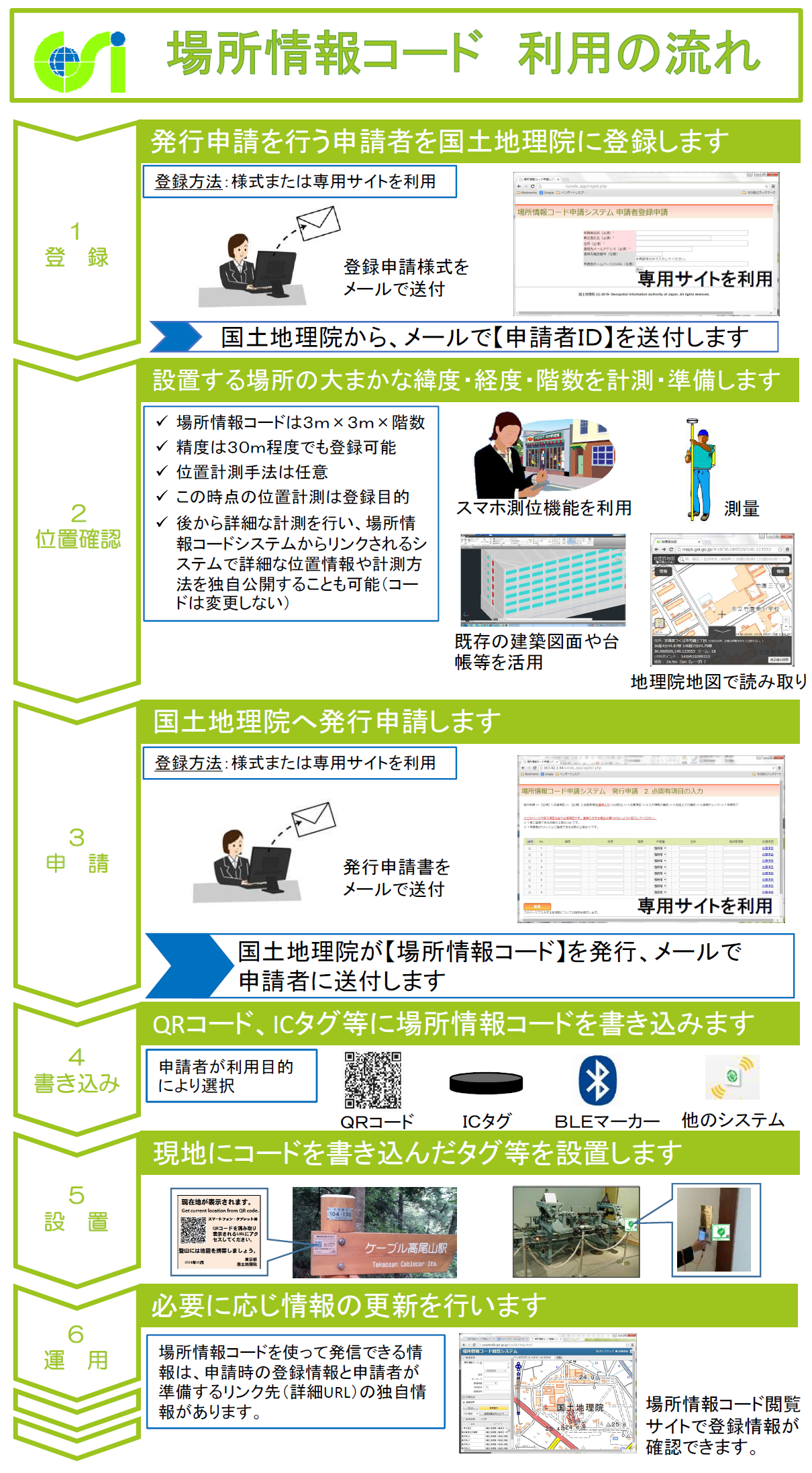

○コードの取得から利用までの流れ

場所情報コード利用の流れ

○申請者登録とは?

場所情報コードを発行申請するためには、事前に申請者の登録が必要です。申請者登録は、場所情報コード申請システムによる方法と、申請様式(Microsoft Excelファイル)に必要事項を入力し、場所情報コード発行申請担当(gsi-uplace-2(at)gxb.mlit.go.jp)へE-mailで送付する方法があります。※ (at) は @ に置き換えて下さい。

いずれの方法でも、審査・確認を行った後折り返し、申請者IDと認証コードがE-mailで送られます。

なお、申請者の登録については現在、個人情報保護の観点から個人からの申請は受け付けておりません。申請者を以下のいずれかに限定しております。

- 国の行政機関(研究機関等を含む)

- 地方公共団体

- 法人(登記されていることが条件)

○コードの発行申請には何が必要?

ICタグ等の記録媒体の準備、位置の計測、基本情報の準備が必要となります。なお、申請には料金はかかりません。

記録媒体はucodeタグに認定されたものの中から、用途に応じて選択して下さい。その地点の管理者でない者が現地に媒体を設置する場合は、管理者の許可を得てから設置して下さい。また、対象地点が公共施設でない場合(民間の商業施設などの場合)は、情報の公開についても事前に許可を得る必要がございます。

※現地に記録媒体を設置する予定がない場合は、「論理場所情報コード」の利用を推奨します。

※記録媒体の選択の際には、事前に十分な動作確認を行うことを推奨します。

申請に必要な主な情報は次の通りです。

- その地点の位置(緯度・経度・高さ)※高さは屋内/屋外の区別と(屋内の場合)階数

- 精度分類(どの程度精度が高いのかを高精度・低精度などの分類で表します)

- その地点の名称

- 問い合わせ先(E-mailアドレス)

位置の計測には用途に応じて様々な手法がありますが、高い精度が必要ない場合は、地図からの読み取りが比較的簡単な方法です。例えば、「地理院地図」上で画面中央の「+」に調べたい位置を合わせ画面下中央の矢印をクリックすると緯度経度等が表示されます。この場合の精度分類は、背景地図のズームレベルが18であれば中精度、15,16,17であれば低精度になります(14以下のズームレベルでは誤差が大きくなるため、ズームレベル15以上で読み取ってください)。

地理院地図画面

○発行申請の方法は?

必要な情報を準備したら、国土地理院へ申請します。申請方法は申請者登録申請と同様に、場所情報コード申請システムによる方法と、申請様式(Microsoft Excelファイル)に必要事項を入力し、場所情報コード発行申請担当(gsi-uplace-2(at)gxb.mlit.go.jp)へE-mailで送付する方法があります。※ (at) は @ に置き換えて下さい。

いずれの方法でも、審査・確認を行った後、折り返し発行された場所情報コードがE-mailで送られます。

場所情報コード申請システムは、申請に必要な情報を順番に入力していくことで比較的簡単に申請が行えます。システムの利用にあたっては申請者登録時に発行された申請者IDとパスワードが必要です。

なお、申請点数が多い場合は、申請様式を用いる方法を推奨します。

○場所情報コードを受け取ったら何をするのか?

場所情報コードを受け取ったら、用意したICタグ等の媒体にコードを書き込みます。コードの書き込み等の方法は、ucodeとしての読み取りができるよう、T-Engine Forumが定める技術仕様に沿って行って下さい。登録した情報に修正が生じた場合や、情報の発信を停止するためコードの停止や廃止を行う場合は、基本情報修正申請や状態変更申請を行って下さい。

なお、コードを停止した場合は再運用申請を行うことにより利用を再開することができますが、コードを廃止した場合は、そのコードは廃棄され、再利用はできなくなります。

申請・発行の手続きについての詳細は、「位置情報基盤整備のためのガイドライン」(PDF形式:1.1MB)をご覧下さい。

国土地理院 (C) 2019- Geospatial Information Authority of Japan. All rights reserved.